まぶたの手術と涙の治…

当院が埋没法での二重整形を絶対に行わない4つの理由

はじめに

「まぶたの手術と涙の治療」を専門とする当院では、保険診療による眼瞼下垂の手術を中心に行っておりますが、そのなかに含まれる重瞼(二重)形成術も、私にとっては大切なライフワークのひとつです。

そのため、自費診療での二重整形を希望されて来院される方も非常に多くいらっしゃいます。

ただし、当院ではひとつだけ、明確にお断りしている術式があります。

それが「埋没法」です。

理由は単純です。

多くの広告では語られない“埋没法の本質的なデメリット”が、どうしても患者さんにとってプラスにならないと私が判断しているからです。

本記事では、切開法との比較や実際の臨床・論文データに基づきながら、「なぜ当院が埋没法を採用しないのか」を、4つの視点から分かりやすくご説明します。

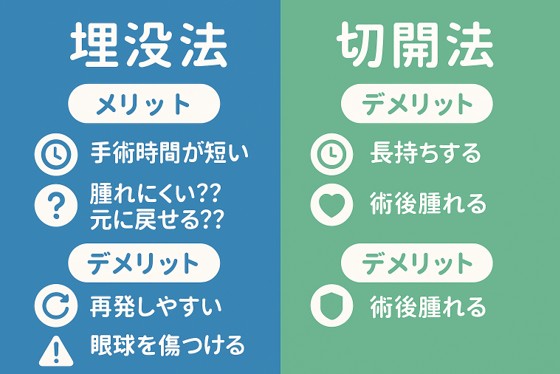

1. 埋没法と切開法の違いとは?

まずは、二重整形でよく耳にする2つの方法について、簡単に整理しておきましょう。

-

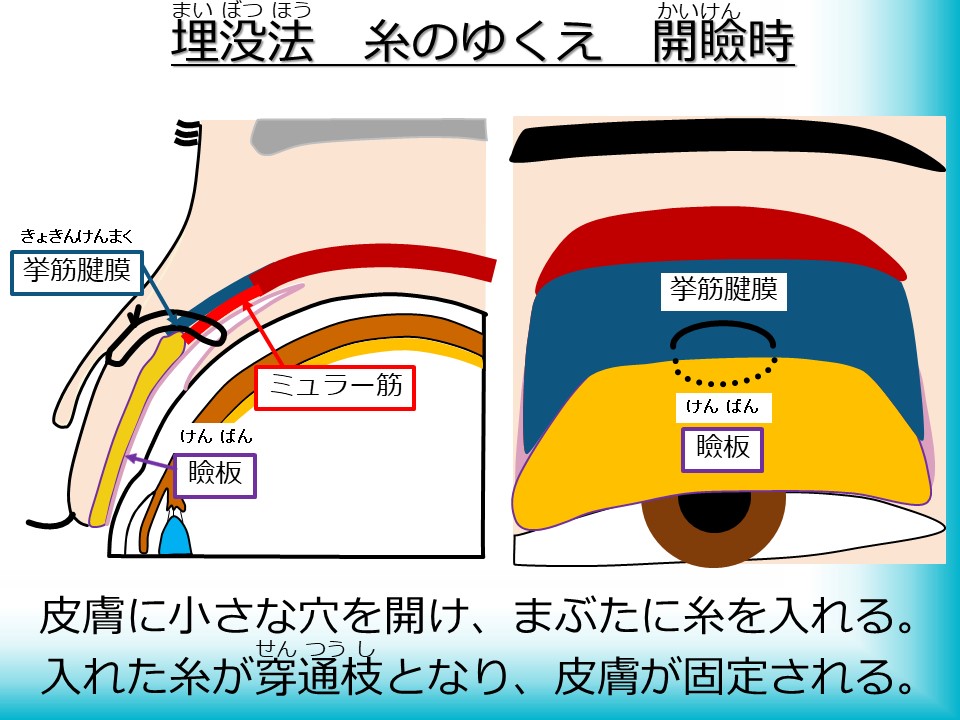

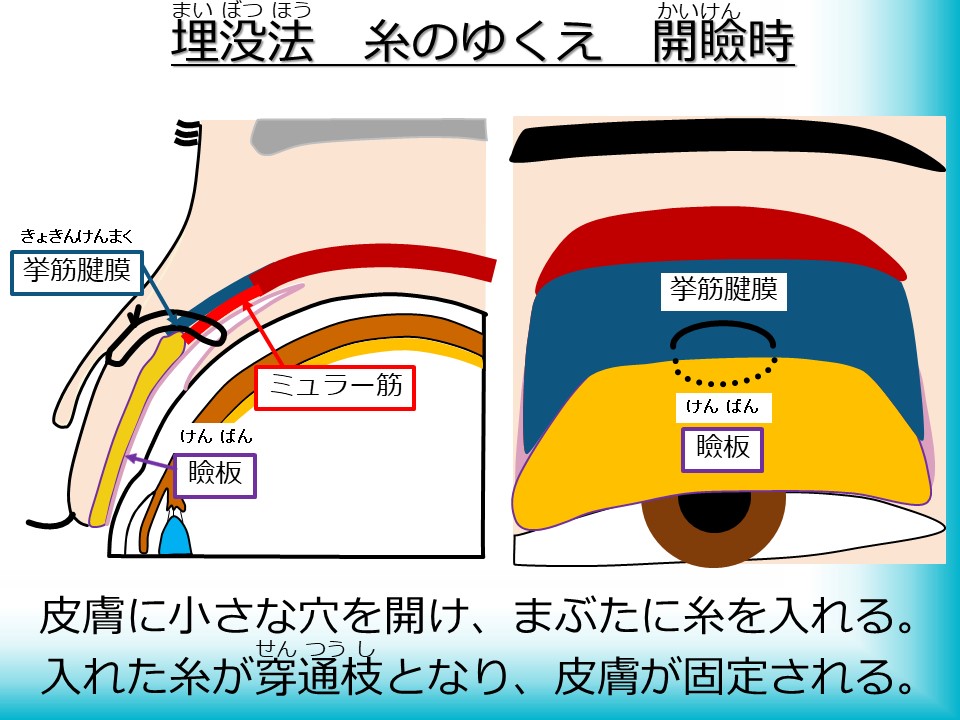

埋没法

いわゆる「プチ整形」と呼ばれる方法です。

まぶたの数カ所に細い糸を通して内部で固定し、人工的に二重のラインを作ります。

切開をしないため手軽な印象がありますが、後述するように持続性や安全性には懸念が残ります。 -

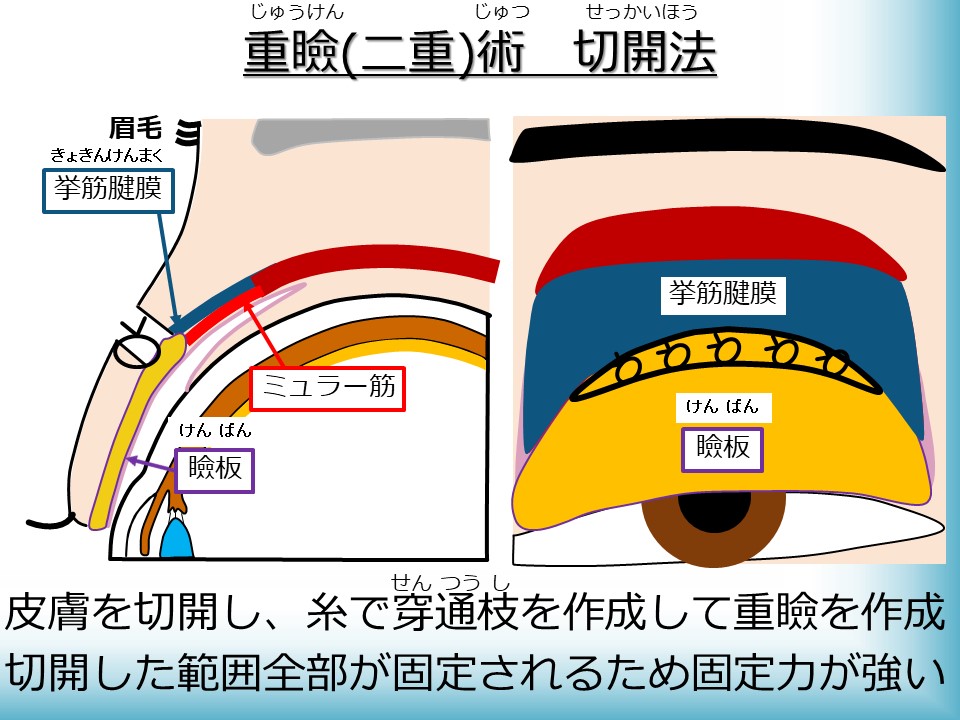

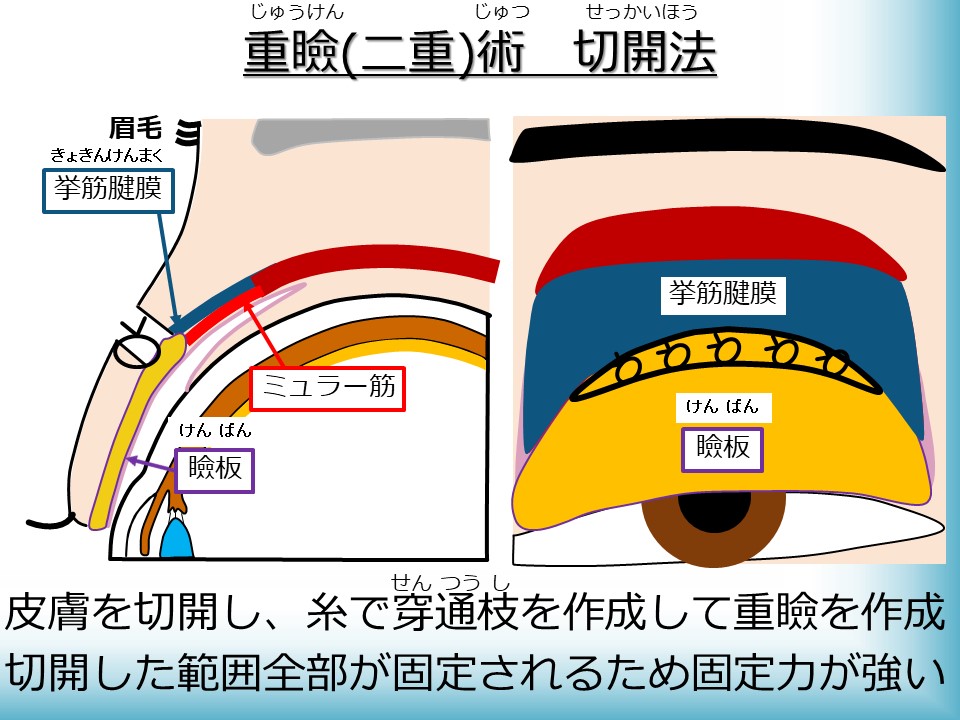

切開法

まぶたを部分的に切開して、眼瞼挙筋などの内部組織と皮膚をしっかりと固定します。

腫れはやや出やすいですが、構造的に安定しており、長期的な二重ラインを維持できる方法です。

どちらの術式でも、最終的に二重ラインを固定しているのは「瘢痕(はんこん)」=まぶた内部の癒着です¹⁾。

2. 埋没法の一般的なイメージと現実

美容医療の広告などでは、「埋没法は手軽」「腫れない」「元に戻せる」といった魅力的なフレーズを目にすることが多いかもしれません。

しかし、医師の視点から見た場合、そのメリットには重要な“前提”や“条件”が抜けていることが少なくありません。

ここでは、当院が埋没法をおすすめしない「4つの理由」について、ひとつずつ詳しくご説明します。

3. 当院が埋没法を行わない4つの理由

① 腫れないとは限らない

「◯◯式埋没法は腫れません!」

そんな広告を見たことはありませんか?

実際には、埋没法ではまぶた内部を直接見ながら操作することができないため、針が太い血管に当たると、内出血や腫れが生じます。

これは経験豊富な医師であっても完全に防ぐことはできません。

つまり、腫れにくい場合もあれば、偶然血管を傷つけて腫れてしまうこともあるのです。

事実、ある研究では埋没法の施術後に中等度以上の腫れが出た人の割合は48.6%にも及んでいます⁴⁾。

また、糸を複数点で留める「3点法」や「4点法」などは、固定力が強くなる代わりに腫れも出やすくなります⁵⁾。

「腫れない」をうたう場合、その裏で何を犠牲にしているのかも考える必要があります。

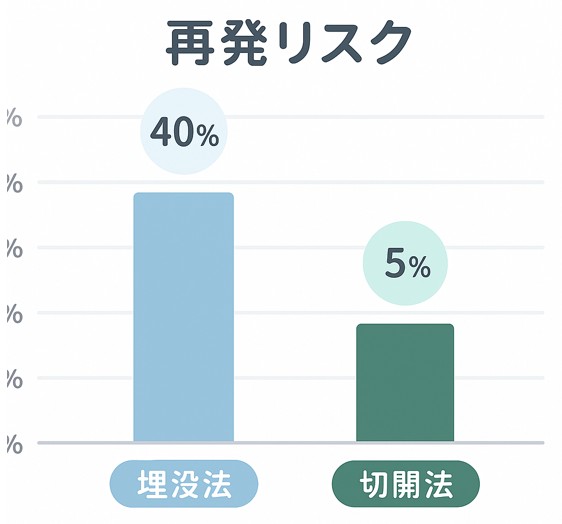

② 長持ちしないことがある

「長持ちする埋没法」と謳われることもありますが、それはあくまで“切開法と比べて”ではありません。

実際、埋没法の再発率(ライン消失や取れ)は、5年以内で20〜40%という報告もあるほどです²⁾。

なぜ取れるのか?

それは、埋没法では糸で小範囲しか固定できず、まばたきや目のこすれなどの日常動作による負荷が集中しやすいためです。

切開法の場合は、まぶたの構造に沿って広い範囲をしっかりと縫合・癒着させるため、術後10年以上持続するケースも珍しくありません。

固定力を上げるために糸の数を増やせば腫れや異物感も増しますし、増やさなければ再発リスクは高いまま──

つまり、「長持ちして腫れない埋没法」というものは、現実的には両立しにくいのです。

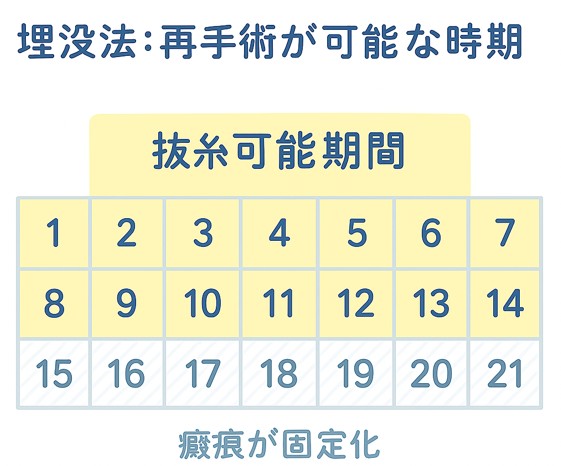

③ 「元に戻せる」は期間限定

「埋没法は気に入らなければ糸を抜けば元に戻せる」──そう聞くと安心に思うかもしれませんが、これは半分だけ正しい情報です。

確かに、術後1〜2週間以内であれば糸を抜いて元の状態に戻せることもあります。

しかし、2週間を過ぎると、まぶたの内部に瘢痕(癒着)が形成され始め、糸を抜いてもスジ状のラインが残ってしまうことが多くなります⁶⁾。

さらに、抜糸の際に周囲組織にダメージを与えてしまえば、その後の修正も難しくなります。

当院にも「埋没法を受けたけれど、ラインが中途半端に残って気になる」とご相談にいらっしゃる方が多く、実際に診察すると瘢痕が原因となっていることがほとんどです。

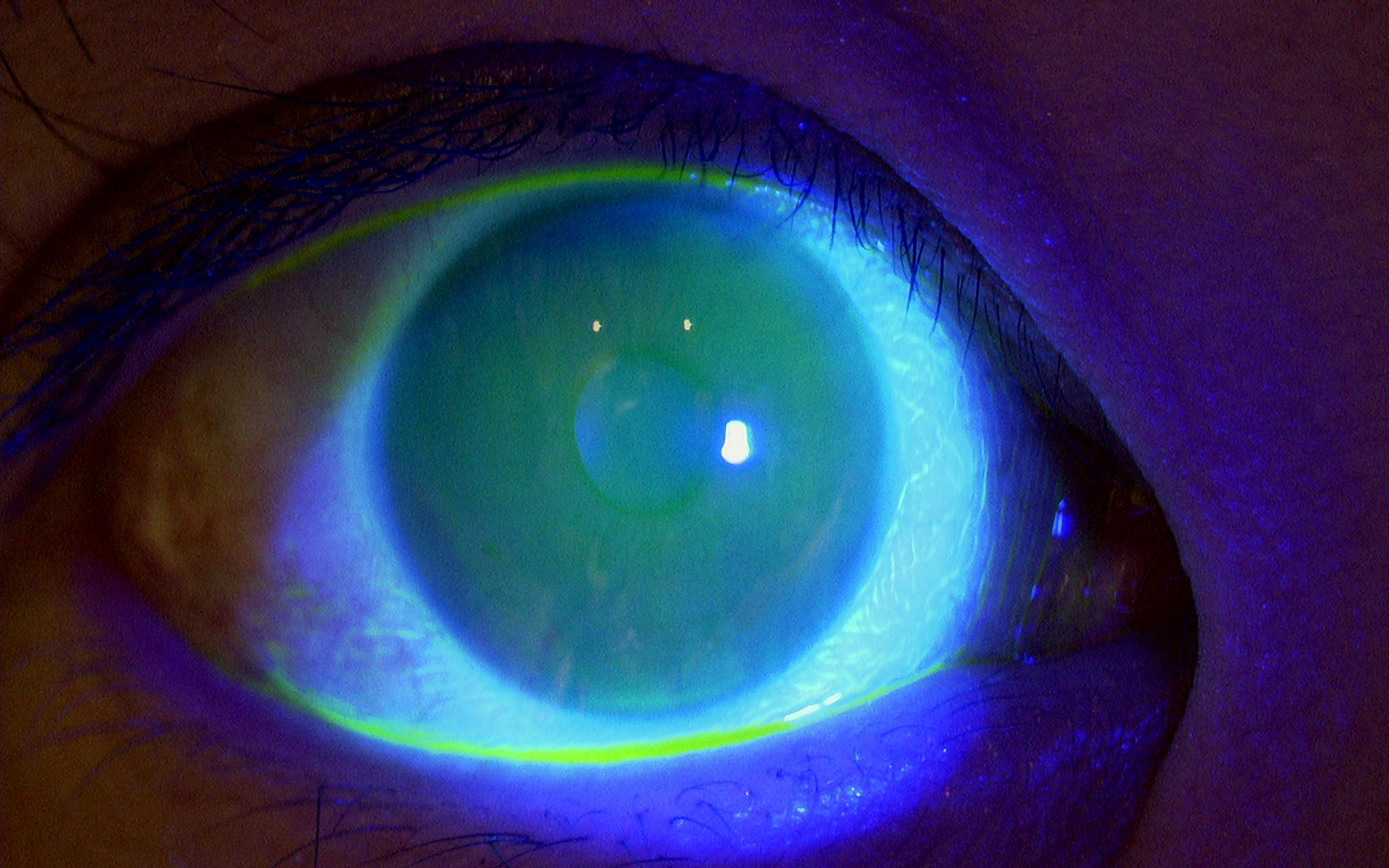

④ 眼球を傷つけるリスクがある

眼科出身の医師として、どうしても伝えておきたいのがこの点です。

埋没法では、糸がまぶたの裏側(結膜側)に留まるため、時間の経過とともに糸が露出したり、眼球側にずれてくることがあります。

その結果、黒目(角膜)が擦れて「角膜びらん」や「角膜潰瘍」を引き起こすケースが報告されています³⁾⁷⁾。

正常な眼球表面

埋没法の糸により傷ついた眼球表面

さらに、コンタクトレンズを日常的に使用している方では、症状に気づかず重症化することもあり得ます。

当院でも、過去に他院で埋没法を受けた患者さんが、角膜を傷つけた糸による違和感で来院されたケースがあり、顕微鏡下で糸を摘出したことがあります。

眼の表面を守るためにも、私は「構造をしっかり確認できる切開法が最も安全」と考えています。

4. 当院が切開法にこだわる理由

切開法にはたしかにダウンタイム(腫れ・内出血)がありますが、それは予測可能で、しっかりとケアすれば短期間で落ち着きます。

当院では全例、手術用顕微鏡を用いた繊細な操作で、出血や腫れを最小限に抑えながら施術しています。

“ただの二重整形”と思われがちかもしれませんが、まぶたは「視機能」とも密接に関係する重要な部位です。

だからこそ、私は構造と解剖をしっかり理解したうえで、患者さんの先を見据えた選択をしたいと考えています。

5. 最後に

埋没法は手軽に見えて、実は多くの“見えないリスク”をはらんでいます。

それでも希望される方を否定するつもりはありません。

ただ、医師として自分が「本当におすすめできる方法」だけを提供する──それが私の信念です。

効果の薄い手術をして、患者さんの笑顔を引き出せないなら、最初から引き受けるべきではない。

それが当院の理念である「曇りのない医療(Honesty)」につながります。

「埋没法に不満がある」「やり直したい」「そもそも自分に適した術式がわからない」

──そんな方も、まずは一度ご相談ください。

参考文献

- ¹ Na JY, et al. Histologic Changes After Double-Eyelid Surgery: Comparison of Two Techniques. Aesthetic Plast Surg. 2016.

- ² Kim YJ, et al. Long-Term Follow-Up of 6,000 Cases of Nonincisional Double Eyelid Surgery. Plast Reconstr Surg. 2018.

- ³ Lee JH, et al. Corneal Complications Secondary to Exposed Sutures After Buried Suture Blepharoplasty. Cornea. 2014.

- ⁴ Park SW, et al. Early Complications After Nonincisional Blepharoplasty: A Prospective Cohort. Dermatol Surg. 2021.

- ⁵ Chen W, et al. The Effect of Suture Quantity on Outcome of Double-Eyelid Formation. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2019.

- ⁶ Moon H, et al. Reversibility Window in Suture Buried Blepharoplasty. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2015.

- ⁷ Hwang K, et al. Severe Keratitis Following Eyelid Suture Exposure: Case Series. Eye. 2012.

院長 勝村宇博

- 記事監修

- 院長 勝村宇博

- 当院は、私の専門分野であるまぶた(目もと)の手術や涙(ドライアイ、涙道閉塞)の治療を専門とした眼瞼下垂(がんけんかすい)や目もとの審美手術を中心に診療を行っています。 様々な学会に所属し、機能面と審美面両面とも妥協せずに治療を行っております。 また、レーザー治療など新しい治療も取り入れております。